異文化との遭遇

エッセイのアクティブ読書は両極端になると思っている。俺はこう思う!って内容だとそれに応えて積極的に妄想が進む。有名人、あるいはその身近な人が日常生活を綴った内容だとムズイ傾向がある。

有名人に「どこどこに行った」、「あれを食べた」、「著名な誰々に会った」とか言われても、「だから何?」って場合が多い。有名人の近親者に「あの人はこんな人だった」、とか言われても「ふーん」みたいなことがある。ただの日記じゃね?って思うのですよ。

例外はもちろんある。有名人が面白い人の場合だ。面白い人は生活も面白い。考え方が独特だから、言動に個性がにじみ出る。読んでるこっちもあれこれ考えさせられ、アクティブに読書できる。この本はそんな好例なのですよ。

『太郎物語』という有名な小説があって、そのお嫁さんが書いた本らしい。NHK銀河テレビ小説でドラマ化されたとか。超懐かしい。ということで最初に示した通り、かなりヤバヤバ感を抱いたのですよ。しかし外れた。この人たちが超面白い。

ここで言う面白いは楽しい、ってだけでなく、興味深いって意味もある。婚家とお嫁さんとの異文化遭遇の話として面白い。コミュニケーションの形として理想的じゃね?

世界には色々な異文化との遭遇があった。楽しいものもあっただろうけど、悲しいイメージが多い。強者と弱者の関係があって、利害関係があって、悪意と誤解があって、衝突とか支配とかがある。楽しいことはパンドラの箱の底に残る希望みたいに少ない予感。

規模としては小さめだけど、婚家とお嫁さんも同じ構図だよね。同時代の同じ国とはいえ、暗黙の了解は家庭ごとに異なる。それこそみんな自分のところが当たり前だと思っていて、違いすら認識してなかったりする。このちょっとしたギャップが騒動の元なのですよ。

僕はこの手の話が大好き。嫁姑のドロドロ問題とかネットで読みだすとついつい時間を忘れる。昔の朝ドラなんてわりと多かった気がする。お嫁さんがいじめられる⇒でも私は負けない⇒姑も実はいい人、みたいな。

残念ながらこの本ではそういうの出てこない。婚家はお嫁さんをスムーズに迎え入れ、お嫁さんも戸惑いながら馴染んでいく、……っぽい。詳しいことはわからないし実際には色々あったかもだけど、問題はそこではない。婚家の寛容さがすごい。

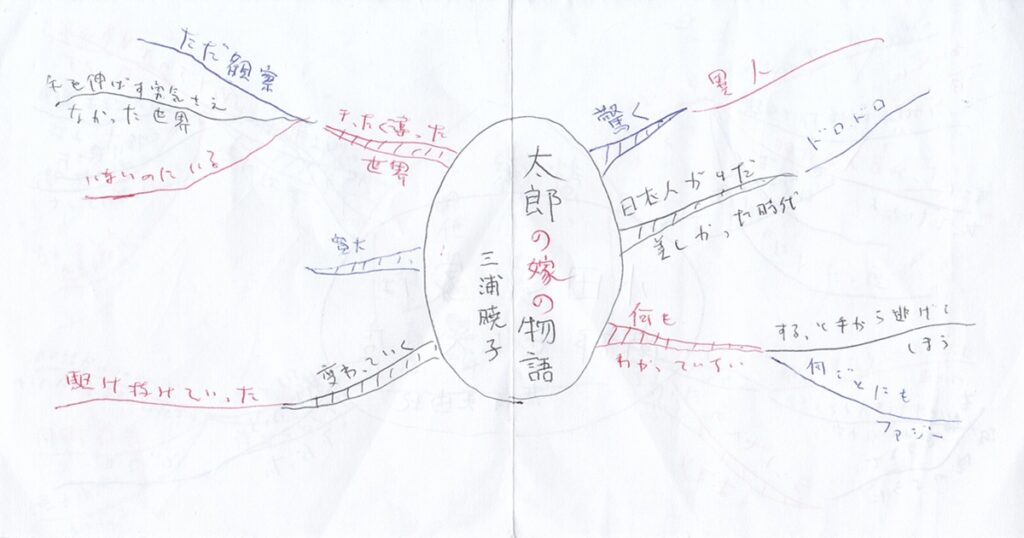

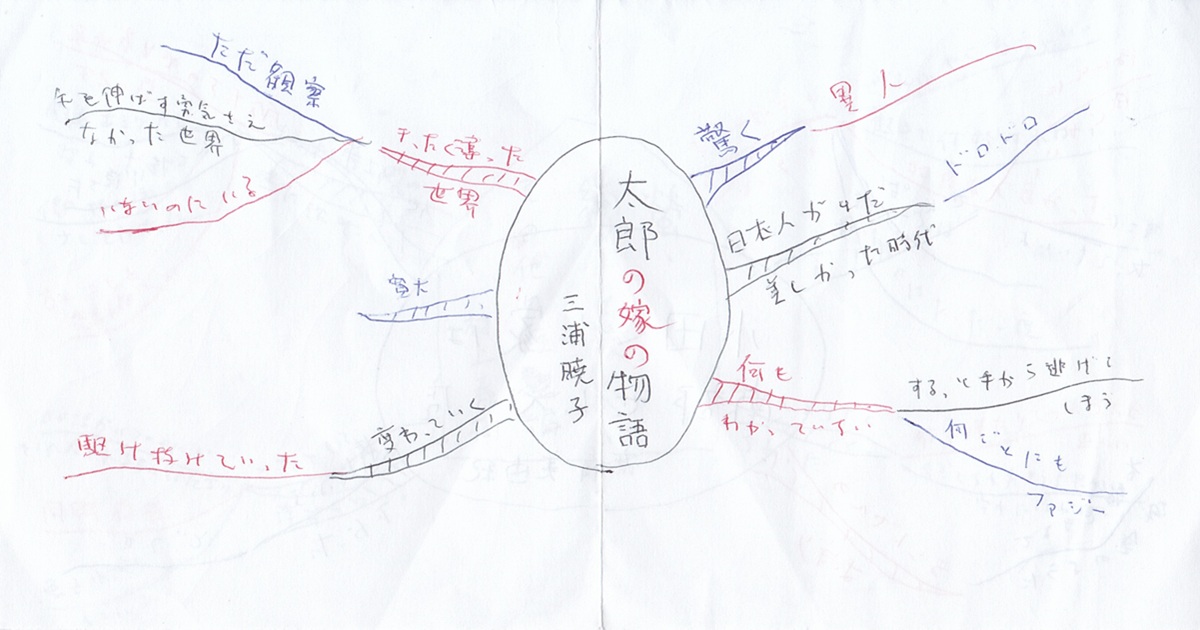

ポイントは観察

相手を尊重するには、相手のことを知らなければならない。けどまあ知ろうとすること自体がある意味尊重だよね。舐めてかかる場合って知ろうともしなかったりするし。でもって相手を知るためには観察が重要。

婚家の人たちはお嫁さんを観察する。どうもその結果は同じではないらしい。ある人は良い話し相手と認識するし、ある人は限界を感じつつ悲しげに接する。みんな同じじゃないってのがまた良くね? 人それぞれ思うところはある。唯一解なんてないよね。

観察の結果、相手が大したことないってわかるかもしれない。それでもやっぱり観察対象なわけだ。たぶん朝顔の観察と同じで愛着が出るんだと思う。だれも朝顔相手にマウント取ったりしないでしょ? そんな雰囲気。

さらに言うと、謙虚な人は大したことないって判断を下さない予感。少なくとも全否定しない。「自分には理解できないけど」とか、「何かあるかも」とか考えそう。もちろん大事な息子、孫が選んだ相手だしね。

その根底にあるのはおそらく余裕。旦那さんもそうだけど自分が損するとかいう発想がない人たちだ。相手が自分に損害を与えるなんて考えない、余裕があるからこそ観察できる。観察してたら食べられた、なんてのは困るけど、わりと苦労している人たちみたいなのでその辺も強そう。

どうやら社会的地位とか、年齢とかの問題じゃなく、人柄的に寛容であり余裕があるっぽい。自分が得をしよう、相手を出し抜こうと考えている場合、相手も同じ発想に違いないという疑心暗鬼にとらわれる。そうすると変なマウント合戦が始まる。

天国も地獄もスプーンは長い。天国はみんなで食べさせあい、地獄はみんなおなかをすかせている、なんて話を思い出す。ということで異文化遭遇、コミュニケーションの理想的な姿なんじゃないかなー、って思った。面白いことに旦那さんは人類学者だそうだ。

こうやって書くと婚家の人たちだけがすごいっぽいけど、おそらく違う。著者も寛容であり、だからこそうまいこと異文化を混ぜ合わせていけたんだと思う。本を読んだ印象だと、おっとりした感じの人。

などと考えながら読み進めていたら、著者の写真が途中で出てきた。……なんか想像と違う。ふっくらのほほんタイプには見えない。逆に鋭い印象を受ける。タダ者ではない人たちに溶け込んだのだから、著者もまたタダ者ではないっぽい。

そんな調子で今日も色々と妄想が膨らんで満足。ぶっちゃけ後半の方は「こんなことがありました」よりの本になり失速した気がする。それでも十分面白くて色々と考えさせられる良本でした。

↓昔の人は強かった。ある程度余裕があるのも納得。

↓ここまで酷評されていると逆に気になる。

↓苦労している人って人柄によって両極端になる予感。

↓憧れの習慣化。意識せず、頑張らずで前進したい。

↓昔の僕は今より辛口。多分あんまり書いてないからじゃね?

コメント