*「晴耕雨読その他いろいろ」2025/6/21投稿記事の修正転載です

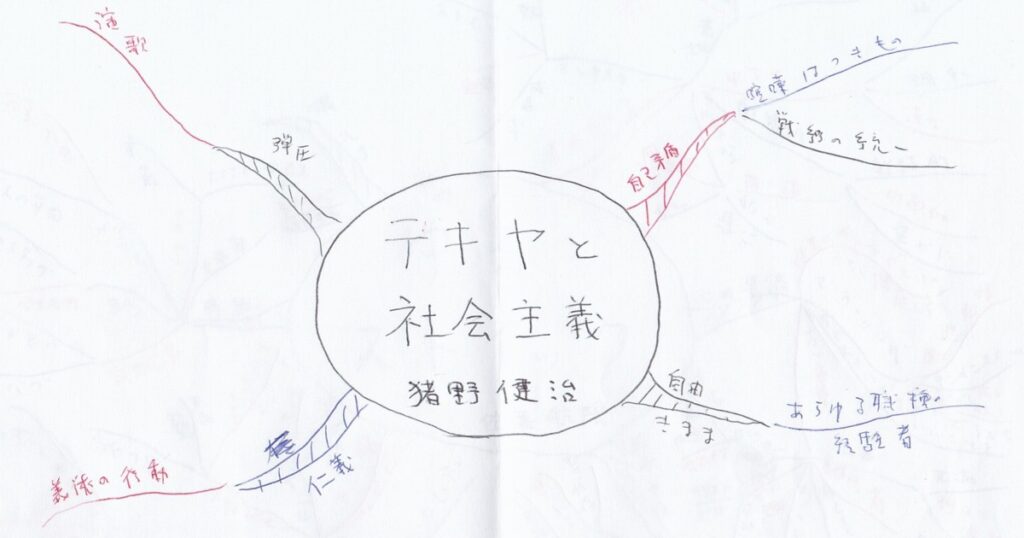

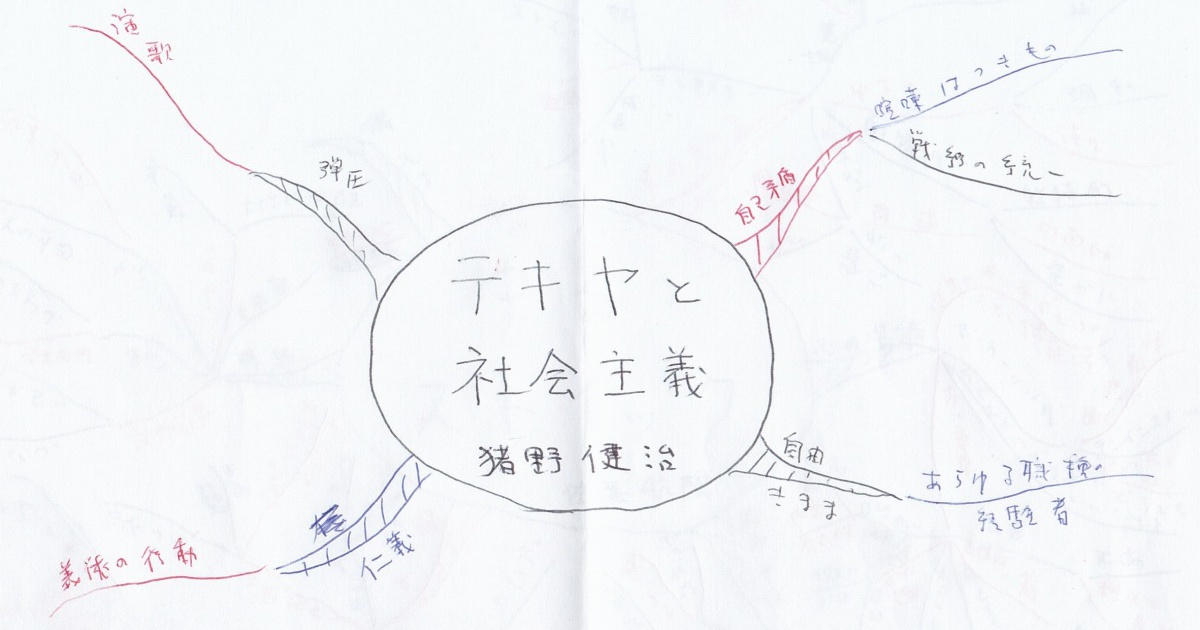

「テキヤと社会主義: 1920年代の寅さんたち 猪野 健治」で社会主義ってわかりにくいよねって思った(2025/6/21)

たまには全然読まない方向に手を出そうと思って借りてきました。あんまり聞かない取り合わせだよね。でもってつくづく思ったんだけど社会主義ってわかりにくい。

平等と自由

社会主義⇒共産主義⇒そもそも国家いらなくね?って漠然と捉えています。そこから間違ってたらスイマセン。

テキヤなんて今どき見かけないけど、お祭りとかの出店の人ってことだよね。あとは骨董市とかフリーマーケットの人が近い? ともかく自由人な印象がある。そういう人は情に厚い予感。やっぱり寅さんの影響なんだろうけど、お人好しな人が多そう。

だから社会主義の人が助けを求めてきたらかくまうし、廃娼運動もおこなう。そこまではイメージがつながる。でも社会主義って言ったら平等を目指すわけだよね。その結果メッチャ管理社会で不自由な印象がある。寅さんと不自由って似合わなくね?

上記のような違和感が読み始めてしばらくしての印象。旧ソ連や北朝鮮の寅さん……、開始早々警察に職務質問されて帰宅、工場と家との往復で終わりそう。そんなことを考えたんだけど、1920年代にはまだ不自由なイメージがなかったのかも。

現代では自由と平等の両立は難しそうだけど、昔は同義だったんじゃね?農地に縛られる小作農とか工場の歯車的労働者、幼いころに売られた娼婦とかって不自由で不平等なわけだ。どっちかが解決すればもう片方も解決⇒同義だったのかも。

今のイメージと違い、社会主義⇒平等⇒自由、だとするとテキヤの人が興味を持ったのもわかる。ということで勝手に納得。

どうしてこうなった?

じゃあどうして今のような、社会主義⇒不自由って印象になったか。僕の単なる勘違いかもだけど、ここはひとつ仮定して妄想を続ける。

これはおそらく管理しなければならないから、平等を保つために外部からエネルギーを加えて秩序を保つ必要があるから、じゃね? 放っておけばエントロピーは増大し秩序は失われていく。たまに部屋を片付けないとどんどん散らかる、みたいなもんだよね。同じことな予感。

もしも皆が心から平等を望んでいれば、それをエネルギーとして秩序は保たれるのかもしれない。でも皆が皆そう思ってもなさそう。平等よりは優遇を求めるのが人間じゃね? そこまであからさまにワガママでなくても、それぞれが考える平等は異なる。

それぞれの頭の中にある平等は取り出したとたんに不平等になりそう。ある人は現状を平等と考えても、別の人は不平等と感じるかも。中には、これまで不平等だったから優遇されてやっと平等、とか言う人もいるわけだ。

これを均すのは無理ゲーだよね。無理ゲーをやってのけるエネルギーが管理であり、不自由を生みそう。そうやって管理しても無理がたたり破綻することが多いわけだ。それが分かったから昔ほど流行らない。

王政とか貴族政とか民主制とかはその当時一番力がある人が好き勝手やればある程度成り立つ。資本主義も好き勝手やってて、その欲望が秩序を保つ力となるある意味巧妙なシステムなのかも。

力をかけずに平等を保つには皆があんまり不平不満を感じず、寛大でいられる裕福な国が良さげ。あるいは平等を愛する、博愛心あふれる国民。マルクスによれば資本主義が発達すると社会主義になるっぽい。

裕福になれば他人を思いやる余裕ができ、疑似博愛心が生まれそう。そう考えると社会主義は国民を選ぶ。これまでのような人間の欲望全開で成り立つ体制じゃないっぽい。もちろん指導者も選ぶ。これまた欲深いとダメな予感。

などと勝手に妄想したけどやっぱり社会主義はわかりにくい。またそのうち本を借りてきて勉強しようかなって思ってます。

↓今と違ってあまり妄想が広がらない僕。

↓面白い!と思っても妄想は広がらない。

↓むしろ今読んだらどうなんだろうって興味が出てくる。

↓ノスタルジーな独特雰囲気小説。

↓憧れの習慣化。意識せず、頑張らずで前進したい。

コメント